段泥也是最難燒的,燒不到位就會吐黑,而且容易裂開。段泥的燒成溫度在1170度左右,

燒成溫度比較高,所以一般原礦段泥都要燒到有點黃發青是上品。

.jpg)

.jpg)

.jpg)

緞泥,早期最常見通用之泥料,為江蘇宜興黃龍山‧本山綠泥原礦提練而成。

我手上摸的就是本山綠泥層,燒成後為黃色緞泥。

本山綠泥,泥質細膩,跟朱泥泥性相同,生泥溼的時候黏性高,等稍微乾了又變鬆黏性差,所以制壺難成型。

做好了的茶壺,坯再燒窯過程容易開裂,所以純本山綠原礦是很難制成壺,需要一定的技巧。

.jpg)

本山綠泥是與紫砂共生,藏在紫砂夾縫中看到,產量不多

.jpg)

本山綠泥原礦 ~ 在未燒成的顏色有一點青灰,但燒成後又變成黃色。

很多人從本山綠泥字面上,誤以為是綠泥。

真空好的緞泥在養泥 ( 原礦是早期20年前所收下來,分批制作 )

.jpg)

本山綠泥原礦燒成為黃色,但有一些本山綠泥與紫砂泥共生 ,所以很多緞泥茶壺裡有紫砂顆粒。這是正常的現象,不是添加紫砂。

但市面上也有添加紫砂的緞泥,為了就是視覺效果。

本山綠泥,是指出產於黃龍山的泥礦,礦料開採出來呈現綠色的單一紫砂礦,古名:梨皮泥。生礦土呈淡綠色層片狀,燒成陶後現梨皮凍色(米黃色),產於黃龍山岩層與紫泥共生礦層中,僅數釐米厚,位紫泥上層與岩板間,俗稱“龍筋”。而且兩種泥性質一致,每層之間並非斷然分明,重疊的部分往往是紫泥、紅泥、本山綠泥混生,特別是可塑性和燒成溫度不會有很明顯的差異。很難區分,於是將其命名為“團泥”。團泥原礦畢竟數量少,其礦物組成為水雲母、高嶺石、石英及少量的鐵氧化物。

本山綠泥的地質分佈有兩種情況:

1.第一種是石英岩板(即黃石岩層,業界俗稱為“龍骨”)的下部貼層, 作為龍骨下貼層的本山綠泥成分偏石性,石英含量較多,粘土成分較少, 所以需要用較高的溫度燒成,窯燒時較容易開裂,不易燒成,但結晶性能非常優越。

2.第二種是蘊藏於紅泥(朱砂)、紫泥(紫砂)之中的夾層,也被稱為“泥中泥”。 作為泥中泥的本山綠泥粘土含量較多,燒結溫度相對較低、燒製成功率較高。 段泥也是最難燒的,燒不到位就會吐黑,而且容易裂開。 段泥的燒成溫度在1170度左右,燒成溫度比較高,所以一般原礦段泥都要燒到有點黃發青是上品。

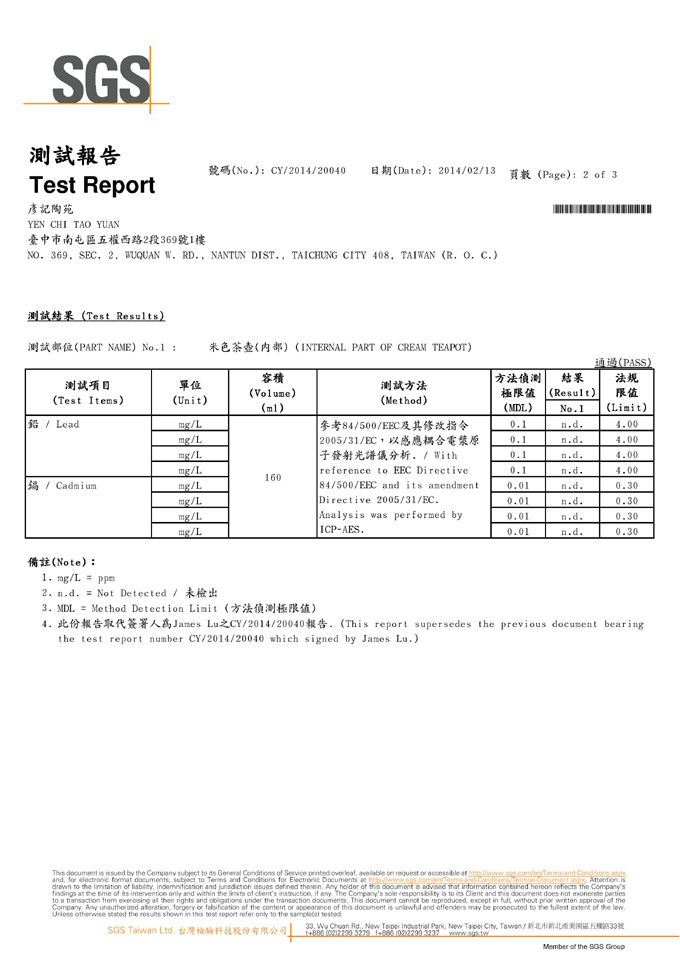

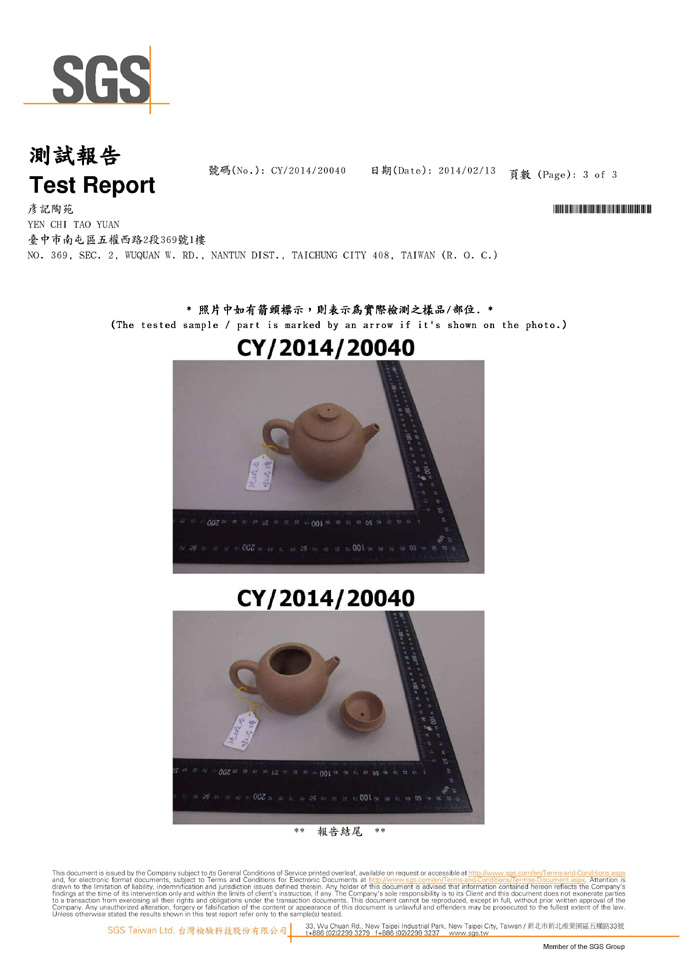

本公司(彥記陶苑)所做的緞泥純原礦壺~ 經台灣S.G.S以歐盟84/500/EEC最高標準檢驗:鉛 & 鎘〝均未檢出〞

大時代普洱壺藝 與您分享,謝謝

|